高級食材として、また美容・薬膳素材としても価値の高いなまこ。

しかし近年、密漁・過剰漁獲(IUU漁業)が世界中で深刻な問題となっています。

今回はなまこが抱える密漁の実態とその影響、私たちができることを一緒に考えてみましょう。

🔍 なまこ密漁の背景

・需要の増加

中国・香港などアジア市場で「海参(ハイシェン)」として珍重されるなまこは、乾燥品や高級加工品として非常に高値で取引されており、密漁の動機となっています。

たとえばヨーロッパ南部では、アジア向け輸出のために規制の甘い地域で違法に漁獲されている状況も報告されています。

・漁獲資源の減少

なまこは、成長・繁殖に時間を要し、漁獲されすぎると回復が難しい資源です。過剰に漁獲された地域では個体数が激減しています。

たとえばイタリア沿岸では、2015〜2017年に5万 kg以上の違法ななまこが押収されたという報告もあります。

🇯🇵 日本での状況と対策

・国内の密漁摘発

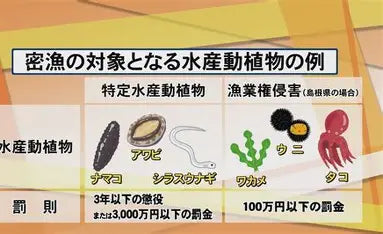

日本でも、なまこやアワビなどを対象とした広域的な密漁が問題となっています。

沿岸部で無許可漁・無報告漁が増えており、資源管理上の大きな懸念となっています。

・規制強化と罰則

なまこを「指定水産動植物」として取り扱い、違法な採取・販売には懲役3年・罰金3,000万円までの罰則が導入されています。

また、輸入・流通段階でも「合法漁獲証明書」の発行義務が検討され、資源管理の強化が図られています。

・影響:漁業者・地域社会への影

資源が減少することで、合法漁業を営む地域の漁師・漁協の収入にも大きな影響が及んでいます。特に資源依存型の漁村では深刻です。

🌱 なまこにとって何が危機か?

-

浅瀬・沿岸部での乱獲:手軽に採れるため、速いペースで資源が消耗しています。

-

繁殖期・幼魚期の採取:成熟前の個体を採取すると回復力が著しく低下します。

-

密漁から黒市場へ:違法漁獲されたなまこは加工・輸出ルートを通じて流通し、追跡困難なケースも。

-

生態系への影響:なまこは海底の「掃除屋」役割も担っており、過剰漁獲が環境悪化を招くことも指摘されています。

✅ 私たちにできること

-

合法ルートから購入する:販売業者が適切な証明書を持っているか確認。

-

資源管理を意識して消費する:旬・漁期・産地に配慮して消費を。

-

密漁反対・啓発活動に参加や支援を:地域の漁協や環境団体の情報をチェック。

-

持続可能な養殖・漁業の支持:ワイルド(天然)だけでなく、養殖を含めた資源管理型消費を意識。

📌 まとめ

なまこの密漁は、単なる違法行為ではなく、資源の枯渇・漁村の荒廃・海の生態系破壊までつながる重大な問題です。

私たち消費者が「どこで・誰が・どのように」採ったなまこを口にしているかを意識することで、持続可能な海の恵みを未来へつなげる一歩になります。