TOPICS

【希少な逸品】“くちこ”とは?~ウニより珍しい、なまこの卵巣の話~

こんにちは!今回は「くちこ(くち子)」という、知る人ぞ知る超高級珍味をご紹介します。 「ウニより希少」「海のフォアグラ」と称されることもあるこの食材、実は“なまこ”から取れるって知っていましたか? 🐚 くちことは? 「くちこ(このこ・ばちこ)」とは、なまこの卵巣を塩漬け・乾燥させて作る珍味です。一匹のなまこから採れる卵巣はごくわずかで、100匹からやっと1枚分程度しかできません。 その希少性から、くちこは日本三大珍味に数えられる「このわた」以上に“幻の珍味”とも言われています。 🌞 製法:手間と時間が生む、極上の一枚 なまこの卵巣を丁寧に取り出し、塩漬けに その後、簾(すだれ)状に並べて天日干し 数日かけて乾燥し、「ばちこ」と呼ばれる形に仕上げる 完成したばちこは、オレンジ〜飴色の細長い板状で、凝縮された海の香りと旨味を閉じ込めています。 🍶 味わいと食べ方 少量でも濃厚な塩気と深いコク、強い旨味 噛むごとに広がる複雑な風味が日本酒と抜群に合う 炙って香ばしさを加えると、香りと旨味がさらに引き立ちます まさに、「大人の贅沢」にふさわしい逸品です。 🏷 呼び名の違い:「くちこ」と「ばちこ」 くちこ(口子):なまこの卵巣そのもの、または加工前の状態 ばちこ(ばち子):くちこを天日干しにして乾燥させた状態(“ばち板”に干すことから) ※地域や業者によって呼び方に違いがあることも 💰 希少で高価、でも愛される くちこは、生産量が非常に限られており、市場価格は1枚で数千円〜1万円以上にもなることがあります。特にお正月や祝い事の席で重宝され、贈答品としても喜ばれる高級珍味です。

【希少な逸品】“くちこ”とは?~ウニより珍しい、なまこの卵巣の話~

こんにちは!今回は「くちこ(くち子)」という、知る人ぞ知る超高級珍味をご紹介します。 「ウニより希少」「海のフォアグラ」と称されることもあるこの食材、実は“なまこ”から取れるって知っていましたか? 🐚 くちことは? 「くちこ(このこ・ばちこ)」とは、なまこの卵巣を塩漬け・乾燥させて作る珍味です。一匹のなまこから採れる卵巣はごくわずかで、100匹からやっと1枚分程度しかできません。 その希少性から、くちこは日本三大珍味に数えられる「このわた」以上に“幻の珍味”とも言われています。 🌞 製法:手間と時間が生む、極上の一枚 なまこの卵巣を丁寧に取り出し、塩漬けに その後、簾(すだれ)状に並べて天日干し 数日かけて乾燥し、「ばちこ」と呼ばれる形に仕上げる 完成したばちこは、オレンジ〜飴色の細長い板状で、凝縮された海の香りと旨味を閉じ込めています。 🍶 味わいと食べ方 少量でも濃厚な塩気と深いコク、強い旨味 噛むごとに広がる複雑な風味が日本酒と抜群に合う 炙って香ばしさを加えると、香りと旨味がさらに引き立ちます まさに、「大人の贅沢」にふさわしい逸品です。 🏷 呼び名の違い:「くちこ」と「ばちこ」 くちこ(口子):なまこの卵巣そのもの、または加工前の状態 ばちこ(ばち子):くちこを天日干しにして乾燥させた状態(“ばち板”に干すことから) ※地域や業者によって呼び方に違いがあることも 💰 希少で高価、でも愛される くちこは、生産量が非常に限られており、市場価格は1枚で数千円〜1万円以上にもなることがあります。特にお正月や祝い事の席で重宝され、贈答品としても喜ばれる高級珍味です。

ナマコの珍味~このわた~

🐚「このわた」とは? 原料:ナマコの腸(特に小腸部分) 製法:取り出した腸を洗浄 → 塩漬け → 発酵熟成 風味:強い旨味と塩気、濃厚でクセになる味わい 色:茶褐色~黒褐色のねっとりした見た目 食べ方:少量をそのまま珍味として、酒の肴に。日本酒や焼酎と相性抜群。 🥇 江戸時代から伝わる“日本三大珍味” 「このわた」は、江戸時代には将軍や大名も愛した高級珍味で、「日本三大珍味」の一つとして知られています: このわた(ナマコの腸の塩辛) からすみ(ボラの卵巣の塩漬け乾燥) うに(塩うに、ウニの塩辛) 🌊 宮城県でも生産 宮城県など三陸沿岸部では、なまこ漁とともに「このわた」の製造も行われています。※ただし製造には手間と熟練の技が必要で、量産されず、現在は非常に希少価値の高い商品です。

ナマコの珍味~このわた~

🐚「このわた」とは? 原料:ナマコの腸(特に小腸部分) 製法:取り出した腸を洗浄 → 塩漬け → 発酵熟成 風味:強い旨味と塩気、濃厚でクセになる味わい 色:茶褐色~黒褐色のねっとりした見た目 食べ方:少量をそのまま珍味として、酒の肴に。日本酒や焼酎と相性抜群。 🥇 江戸時代から伝わる“日本三大珍味” 「このわた」は、江戸時代には将軍や大名も愛した高級珍味で、「日本三大珍味」の一つとして知られています: このわた(ナマコの腸の塩辛) からすみ(ボラの卵巣の塩漬け乾燥) うに(塩うに、ウニの塩辛) 🌊 宮城県でも生産 宮城県など三陸沿岸部では、なまこ漁とともに「このわた」の製造も行われています。※ただし製造には手間と熟練の技が必要で、量産されず、現在は非常に希少価値の高い商品です。

【警鐘】宮城県のなまこ密漁――海の「黒いダイヤ」が抱える影と未来

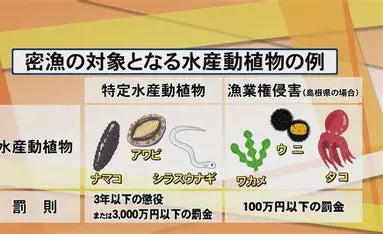

こんにちは。今回は、宮城県で漁獲・加工が盛んな“海の恵み”であるなまこが、「密漁」という重大な課題とどう向き合っているか、現場から見えてきた実態をお伝えします。 🌊 影響力のある産地だからこそ――宮城県となまこの深い関係 宮城県の沿岸・三陸エリアでは、冷たい潮流・栄養豊富な海底環境など、なまこが育つ条件が非常に整っています。そのため、なまこは同県の水産業において高い価値をもつ資源です。 しかしその価値の高さゆえに、「高級食材」「輸出品」「美容・健康素材」としての需要が増えており、それが裏では密漁を誘発する“背景”になっています。 🔍 具体的な密漁の事例と深刻さ 石巻漁港近くで、許可を得ずに約1,346 kg(時価約545万円相当)のなまこを密漁し、7人が逮捕された事例があります。 また、2022年12月には宮城県内で2,000個以上のなまこが密漁されたとの報道も。 県公式サイトでも、あわび・なまこ等が「沿岸域に生息し容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすい」資源であると明記されています。 これらの数字は、なまこという資源の 希少性・高価値・脆弱性 を端的に表しています。 🛑 密漁がもたらす影響 資源枯渇・漁業収入の低下 密漁によって健全な個体数が減少すると、正規漁業に携わる漁師や漁協の収入減に直結します。 地域産業・ブランド価値の低下 “宮城産なまこ”の信頼が揺らぐと、輸出先・国内市場両方でブランド的損失につながります。 海底環境・生態系への影響 なまこは海底の有機物を処理する“掃除屋”の役割も。過剰採取は海底環境に悪影響を及ぼす可能性があります。 ✅ 宮城県・関係機関による対策 令和2年12月から、「特定水産動植物」(あわび・なまこ・うなぎの稚魚等)を対象とした罰則強化が施行されました。許可なく採捕・流通させた場合、3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科されます。 関係機関(県警・海上保安部・漁協など)による密漁監視・情報交換・合同巡視が行われています。 pr 漁師・地域の声:「密漁は死活問題」との声も。地域の誇りを守る活動も活発です。 🗣 私たちにできること 購入時に「産地・漁獲証明」などの確認を。 無許可採捕・違法流通の疑いがある場合には通報・情報提供を。 資源保護への関心を高めることで「持続可能な消費」を選ぶ。 地元産品を応援し、合法漁業を支える一消費者としての意識を持つ。...

【警鐘】宮城県のなまこ密漁――海の「黒いダイヤ」が抱える影と未来

こんにちは。今回は、宮城県で漁獲・加工が盛んな“海の恵み”であるなまこが、「密漁」という重大な課題とどう向き合っているか、現場から見えてきた実態をお伝えします。 🌊 影響力のある産地だからこそ――宮城県となまこの深い関係 宮城県の沿岸・三陸エリアでは、冷たい潮流・栄養豊富な海底環境など、なまこが育つ条件が非常に整っています。そのため、なまこは同県の水産業において高い価値をもつ資源です。 しかしその価値の高さゆえに、「高級食材」「輸出品」「美容・健康素材」としての需要が増えており、それが裏では密漁を誘発する“背景”になっています。 🔍 具体的な密漁の事例と深刻さ 石巻漁港近くで、許可を得ずに約1,346 kg(時価約545万円相当)のなまこを密漁し、7人が逮捕された事例があります。 また、2022年12月には宮城県内で2,000個以上のなまこが密漁されたとの報道も。 県公式サイトでも、あわび・なまこ等が「沿岸域に生息し容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすい」資源であると明記されています。 これらの数字は、なまこという資源の 希少性・高価値・脆弱性 を端的に表しています。 🛑 密漁がもたらす影響 資源枯渇・漁業収入の低下 密漁によって健全な個体数が減少すると、正規漁業に携わる漁師や漁協の収入減に直結します。 地域産業・ブランド価値の低下 “宮城産なまこ”の信頼が揺らぐと、輸出先・国内市場両方でブランド的損失につながります。 海底環境・生態系への影響 なまこは海底の有機物を処理する“掃除屋”の役割も。過剰採取は海底環境に悪影響を及ぼす可能性があります。 ✅ 宮城県・関係機関による対策 令和2年12月から、「特定水産動植物」(あわび・なまこ・うなぎの稚魚等)を対象とした罰則強化が施行されました。許可なく採捕・流通させた場合、3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科されます。 関係機関(県警・海上保安部・漁協など)による密漁監視・情報交換・合同巡視が行われています。 pr 漁師・地域の声:「密漁は死活問題」との声も。地域の誇りを守る活動も活発です。 🗣 私たちにできること 購入時に「産地・漁獲証明」などの確認を。 無許可採捕・違法流通の疑いがある場合には通報・情報提供を。 資源保護への関心を高めることで「持続可能な消費」を選ぶ。 地元産品を応援し、合法漁業を支える一消費者としての意識を持つ。...

【三陸の宝】なまこと宮城県|海の恵みが詰まった地域の誇り

こんにちは!今回は、宮城県の海が育んだ“海の黒いダイヤ”――なまこについてご紹介します。実は宮城県は、全国有数のなまこの産地なんですよ! 🐚 宮城のなまこ、ここがすごい! 宮城県の沿岸部は、三陸の豊かな海洋環境に恵まれています。この海域は、黒潮と親潮が交わることでプランクトンが豊富に発生し、なまこにとって理想的な環境。そのため、栄養価が高く、肉厚で良質ななまこが育ちやすいのです。 📍 主ななまこの産地(宮城県内) 気仙沼市 石巻市 女川町 南三陸町 これらの地域では、冬のなまこ漁が盛んで、地元の漁師さんたちによる丁寧な手作業で水揚げが行われています。 ❄️ 宮城県産なまこの旬 なまこの旬は、12月〜3月ごろ。特に冬の冷たい海で育ったなまこは、身が引き締まり、歯ごたえも格別です。 宮城県と海のつながり 東日本大震災以降、宮城の漁業は多くの困難を乗り越えてきました。そんな中、なまこ産業は地元の雇用や地域経済を支える重要な柱のひとつ。近年では、持続可能な漁業管理にも力を入れており、資源の保護と品質の維持が進められています。

【三陸の宝】なまこと宮城県|海の恵みが詰まった地域の誇り

こんにちは!今回は、宮城県の海が育んだ“海の黒いダイヤ”――なまこについてご紹介します。実は宮城県は、全国有数のなまこの産地なんですよ! 🐚 宮城のなまこ、ここがすごい! 宮城県の沿岸部は、三陸の豊かな海洋環境に恵まれています。この海域は、黒潮と親潮が交わることでプランクトンが豊富に発生し、なまこにとって理想的な環境。そのため、栄養価が高く、肉厚で良質ななまこが育ちやすいのです。 📍 主ななまこの産地(宮城県内) 気仙沼市 石巻市 女川町 南三陸町 これらの地域では、冬のなまこ漁が盛んで、地元の漁師さんたちによる丁寧な手作業で水揚げが行われています。 ❄️ 宮城県産なまこの旬 なまこの旬は、12月〜3月ごろ。特に冬の冷たい海で育ったなまこは、身が引き締まり、歯ごたえも格別です。 宮城県と海のつながり 東日本大震災以降、宮城の漁業は多くの困難を乗り越えてきました。そんな中、なまこ産業は地元の雇用や地域経済を支える重要な柱のひとつ。近年では、持続可能な漁業管理にも力を入れており、資源の保護と品質の維持が進められています。

なまこの密漁問題~海の底からの警鐘~

高級食材として、また美容・薬膳素材としても価値の高いなまこ。しかし近年、密漁・過剰漁獲(IUU漁業)が世界中で深刻な問題となっています。今回はなまこが抱える密漁の実態とその影響、私たちができることを一緒に考えてみましょう。 🔍 なまこ密漁の背景 ・需要の増加 中国・香港などアジア市場で「海参(ハイシェン)」として珍重されるなまこは、乾燥品や高級加工品として非常に高値で取引されており、密漁の動機となっています。 たとえばヨーロッパ南部では、アジア向け輸出のために規制の甘い地域で違法に漁獲されている状況も報告されています。 ・漁獲資源の減少 なまこは、成長・繁殖に時間を要し、漁獲されすぎると回復が難しい資源です。過剰に漁獲された地域では個体数が激減しています。 たとえばイタリア沿岸では、2015〜2017年に5万 kg以上の違法ななまこが押収されたという報告もあります。 🇯🇵 日本での状況と対策 ・国内の密漁摘発 日本でも、なまこやアワビなどを対象とした広域的な密漁が問題となっています。 沿岸部で無許可漁・無報告漁が増えており、資源管理上の大きな懸念となっています。 ・規制強化と罰則 なまこを「指定水産動植物」として取り扱い、違法な採取・販売には懲役3年・罰金3,000万円までの罰則が導入されています。 また、輸入・流通段階でも「合法漁獲証明書」の発行義務が検討され、資源管理の強化が図られています。 ・影響:漁業者・地域社会への影 資源が減少することで、合法漁業を営む地域の漁師・漁協の収入にも大きな影響が及んでいます。特に資源依存型の漁村では深刻です。 🌱 なまこにとって何が危機か? 浅瀬・沿岸部での乱獲:手軽に採れるため、速いペースで資源が消耗しています。 繁殖期・幼魚期の採取:成熟前の個体を採取すると回復力が著しく低下します。 密漁から黒市場へ:違法漁獲されたなまこは加工・輸出ルートを通じて流通し、追跡困難なケースも。 生態系への影響:なまこは海底の「掃除屋」役割も担っており、過剰漁獲が環境悪化を招くことも指摘されています。 ✅ 私たちにできること 合法ルートから購入する:販売業者が適切な証明書を持っているか確認。 資源管理を意識して消費する:旬・漁期・産地に配慮して消費を。 密漁反対・啓発活動に参加や支援を:地域の漁協や環境団体の情報をチェック。 持続可能な養殖・漁業の支持:ワイルド(天然)だけでなく、養殖を含めた資源管理型消費を意識。 📌 まとめ なまこの密漁は、単なる違法行為ではなく、資源の枯渇・漁村の荒廃・海の生態系破壊までつながる重大な問題です。私たち消費者が「どこで・誰が・どのように」採ったなまこを口にしているかを意識することで、持続可能な海の恵みを未来へつなげる一歩になります。

なまこの密漁問題~海の底からの警鐘~

高級食材として、また美容・薬膳素材としても価値の高いなまこ。しかし近年、密漁・過剰漁獲(IUU漁業)が世界中で深刻な問題となっています。今回はなまこが抱える密漁の実態とその影響、私たちができることを一緒に考えてみましょう。 🔍 なまこ密漁の背景 ・需要の増加 中国・香港などアジア市場で「海参(ハイシェン)」として珍重されるなまこは、乾燥品や高級加工品として非常に高値で取引されており、密漁の動機となっています。 たとえばヨーロッパ南部では、アジア向け輸出のために規制の甘い地域で違法に漁獲されている状況も報告されています。 ・漁獲資源の減少 なまこは、成長・繁殖に時間を要し、漁獲されすぎると回復が難しい資源です。過剰に漁獲された地域では個体数が激減しています。 たとえばイタリア沿岸では、2015〜2017年に5万 kg以上の違法ななまこが押収されたという報告もあります。 🇯🇵 日本での状況と対策 ・国内の密漁摘発 日本でも、なまこやアワビなどを対象とした広域的な密漁が問題となっています。 沿岸部で無許可漁・無報告漁が増えており、資源管理上の大きな懸念となっています。 ・規制強化と罰則 なまこを「指定水産動植物」として取り扱い、違法な採取・販売には懲役3年・罰金3,000万円までの罰則が導入されています。 また、輸入・流通段階でも「合法漁獲証明書」の発行義務が検討され、資源管理の強化が図られています。 ・影響:漁業者・地域社会への影 資源が減少することで、合法漁業を営む地域の漁師・漁協の収入にも大きな影響が及んでいます。特に資源依存型の漁村では深刻です。 🌱 なまこにとって何が危機か? 浅瀬・沿岸部での乱獲:手軽に採れるため、速いペースで資源が消耗しています。 繁殖期・幼魚期の採取:成熟前の個体を採取すると回復力が著しく低下します。 密漁から黒市場へ:違法漁獲されたなまこは加工・輸出ルートを通じて流通し、追跡困難なケースも。 生態系への影響:なまこは海底の「掃除屋」役割も担っており、過剰漁獲が環境悪化を招くことも指摘されています。 ✅ 私たちにできること 合法ルートから購入する:販売業者が適切な証明書を持っているか確認。 資源管理を意識して消費する:旬・漁期・産地に配慮して消費を。 密漁反対・啓発活動に参加や支援を:地域の漁協や環境団体の情報をチェック。 持続可能な養殖・漁業の支持:ワイルド(天然)だけでなく、養殖を含めた資源管理型消費を意識。 📌 まとめ なまこの密漁は、単なる違法行為ではなく、資源の枯渇・漁村の荒廃・海の生態系破壊までつながる重大な問題です。私たち消費者が「どこで・誰が・どのように」採ったなまこを口にしているかを意識することで、持続可能な海の恵みを未来へつなげる一歩になります。

なまこの体の構造とは?見た目からは想像できない秘密に迫る!

こんにちは!今回は、ちょっとユニークな海の生き物、「なまこ」について。食材としては知っているけど、実はその体の構造はとっても奥が深くて面白いんです。 🐚 なまこってどんな生き物? なまこは、ウニやヒトデと同じ「棘皮(きょくひ)動物」というグループに属する海の生物。見た目は“ぬるっとしたキュウリ”のようですが、実はとっても繊細で高度な機能をもった体をしています。 🔍 なまこの体の構造(外側編) ① 表皮(皮膚) やわらかくゼラチン質。 表面には小さな突起やイボがあり、敵から身を守ったり、カモフラージュに役立っています。 ぬるぬるの粘液で乾燥や外敵からガード! ② 管足(かんそく) お腹側に小さな「足」がたくさん並んでいます。 ウニと同じ「水管系(すいかんけい)」という水圧で動く足で、海底を移動したり、エサを探したりします。 🧠 えっ?なまこに脳はあるの? 実は、なまこには脳がありません!その代わり、**神経が放射状に広がった“神経環”**で体をコントロールしています。反射的に動く仕組みが多く、感覚器官も非常にシンプルです。 🌀 内臓の驚きの機能 ① 消化管(腸) なまこは砂や泥の中にある有機物を食べて生きています。 長い腸を持ち、海の“掃除屋さん”としても知られています。 ② 呼吸樹(こきゅうじゅ) おしりから呼吸するユニークな器官! 肛門の奥にある木の枝のような構造で、水を吸い込み酸素を取り込みます。 ③ キュビエ器官(内臓放出機能)...

なまこの体の構造とは?見た目からは想像できない秘密に迫る!

こんにちは!今回は、ちょっとユニークな海の生き物、「なまこ」について。食材としては知っているけど、実はその体の構造はとっても奥が深くて面白いんです。 🐚 なまこってどんな生き物? なまこは、ウニやヒトデと同じ「棘皮(きょくひ)動物」というグループに属する海の生物。見た目は“ぬるっとしたキュウリ”のようですが、実はとっても繊細で高度な機能をもった体をしています。 🔍 なまこの体の構造(外側編) ① 表皮(皮膚) やわらかくゼラチン質。 表面には小さな突起やイボがあり、敵から身を守ったり、カモフラージュに役立っています。 ぬるぬるの粘液で乾燥や外敵からガード! ② 管足(かんそく) お腹側に小さな「足」がたくさん並んでいます。 ウニと同じ「水管系(すいかんけい)」という水圧で動く足で、海底を移動したり、エサを探したりします。 🧠 えっ?なまこに脳はあるの? 実は、なまこには脳がありません!その代わり、**神経が放射状に広がった“神経環”**で体をコントロールしています。反射的に動く仕組みが多く、感覚器官も非常にシンプルです。 🌀 内臓の驚きの機能 ① 消化管(腸) なまこは砂や泥の中にある有機物を食べて生きています。 長い腸を持ち、海の“掃除屋さん”としても知られています。 ② 呼吸樹(こきゅうじゅ) おしりから呼吸するユニークな器官! 肛門の奥にある木の枝のような構造で、水を吸い込み酸素を取り込みます。 ③ キュビエ器官(内臓放出機能)...